「いわしや」の屋号について

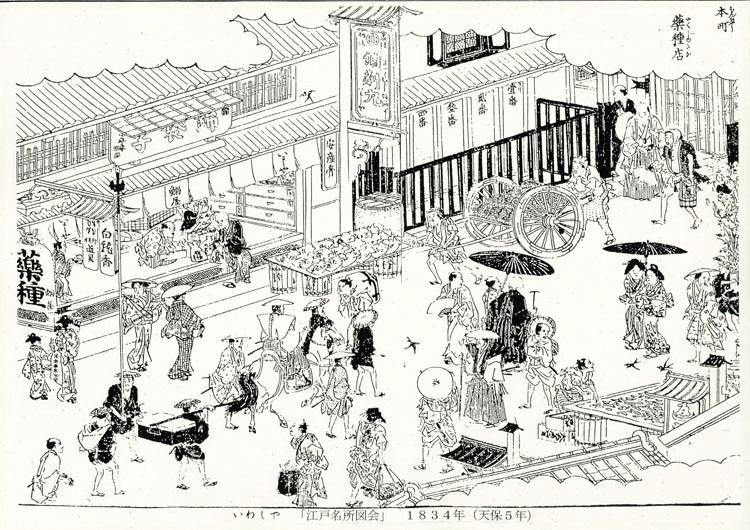

「鰯屋(いわしや)」という屋号は江戸時代、日本橋周辺で薬問屋の屋号として多く使われていました。その由来は、徳川家康が江戸に入府する際に同行した堺の網元であった創業者がその船に勢いよく飛び込んで来たイワシを見て 、漢方薬の貿易商に身を転じた際に屋号にしたのが始まりという説もあり、その繁盛ぶりは天保年間に描かれた『江戸名所図会』にも載っています。

明治時代になり、薬品販売が規制されたことで多くが薬からメスやハサミなどの医療器具を取り扱う店となり、当時西洋医学の中心であった東大周辺に移りました。その後、昭和の中ほどには本郷周辺だけでも20軒以上の「いわしや」が存在していました。

時代の波で社名変更が相次ぎ、今では「いわしや」を名乗る会社も減りましたが、「いわしや」という屋号には日本の近代医療を時代とともに支えてきた歴史がこめられています。現在では本郷に6社、全国では25社ほどの「いわしや」がその屋号を受け継いでいます。